打破年龄壁垒:蛲虫感染新趋势背后的家庭卫生“盲区”

"医生,孩子最近总说屁股痒,昨晚竟从内裤里抓出条小虫!"一位母亲带着8岁女儿就诊,女孩肛周附着的1厘米白色线状虫体,让蛲虫病再次浮出水面。令人意外的是,这位母亲两年前曾为女儿处理过类似感染,而此次虫体竟出现在会阴部——这提示家庭环境中存在未被察觉的传播链。

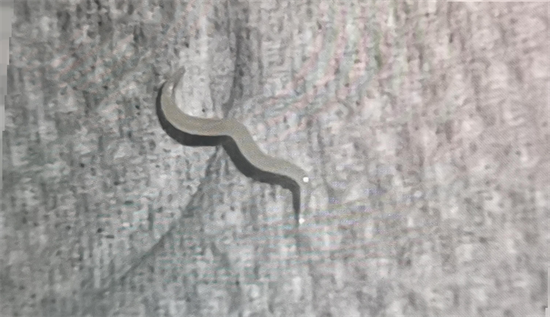

在内裤中被抓的“小虫”

蛲虫:被低估的"隐形访客"

蛲虫(Enterobius vermicularis)是一种肠道寄生虫,雌虫夜间移行至肛周产卵,虫卵可存活2周。其卵壳坚韧,普通清洁剂难以灭活,成为家庭内反复感染的根源。

寄生部位:突破传统认知

成虫通常寄生于回盲部,但雌虫产卵行为可使虫卵扩散至肛周、会阴甚至衣物、床品。现代家庭中,手机、平板等电子产品成为新载体——孩子玩耍后未清洁双手,虫卵随之附着,间接传播给全家。

感染方式:从"手-口"到"屏-手"循环

传统感染多因儿童吮吸沾卵手指,而今电子产品清洁盲区形成新路径:虫卵→屏幕→未清洁的手→食物或口→肠道。成人感染后症状隐匿(仅偶见瘙痒),成为隐性传播源。

临床表现:夜间瘙痒仅是冰山一角

儿童常因肛周瘙痒夜醒,成虫偶现于内裤;成虫异位寄生可导致阴道炎、尿道炎。长期感染可引发营养不良、睡眠焦虑,甚至影响认知发育。

防控关键:斩断"家庭传播链"

1.精准清洁:每日晨间用50℃热水烫洗内裤,电子产品每周酒精消毒;

2.行为干预:戒除咬指甲、共用手帕习惯,睡前监督肥皂洗手;

3.药物阻断:全家服用阿苯达唑,2周后重复给药以杀灭新生幼虫;

4.环境管理:床品单独清洗暴晒,避免毛绒玩具堆积虫卵。

蛲虫病正从"儿童专属"演变为"家庭共患病"。当电子产品取代传统玩具成为新宠,卫生习惯也需同步升级——定期清理的不该只有屏幕缓存,更应包括看不见的病原体。

来源:河南省儿童医院

编辑:王净丽 审核:荣强